Что такое инфляция?

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — вообще не меняться в цене.

В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.

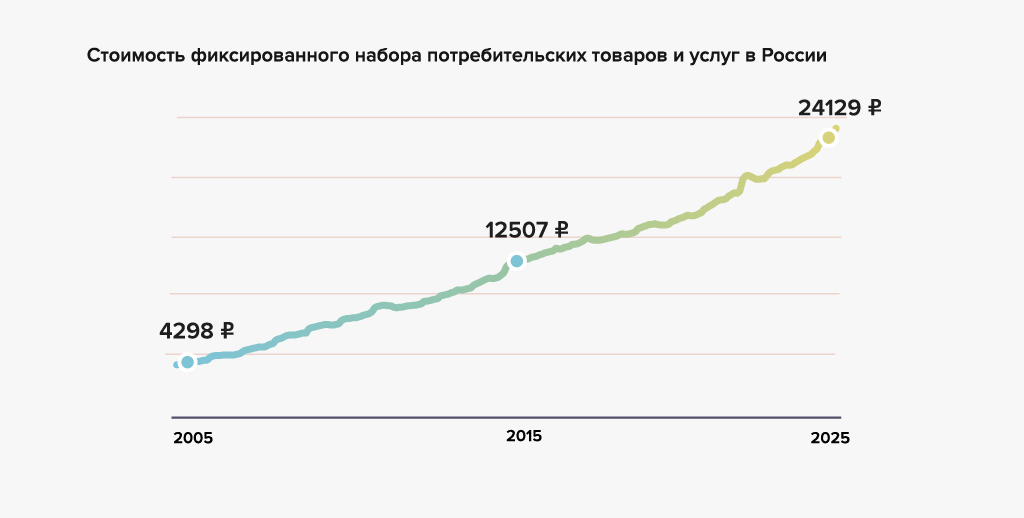

Как измеряют инфляцию?

В России инфляцию измеряют так же, как и в большинстве стран мира. Берут так называемую потребительскую корзину — набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее попадает более 500 товаров и услуг — например, продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, автомобили.

При этом надо понимать, что кто-то никогда не ест мясо и не ездит на машине. А кто-то, наоборот, без мяса жить не может и машины меняет каждый год. Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны.

Некоторые из этих товаров люди покупают часто: хлеб, овощи, мясо, бензин. А другие, например, автомобиль, приобретают редко, но зато эти расходы очень большие по сравнению с тратами на те же хлеб, овощи и мясо. Таким образом, при расчете потребительской корзины автомобиль занимает в ней большую долю, чем хлеб.

Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.

Почему говорят, что инфляция снижается, если цены растут?

Инфляция — это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем раньше.

Какая бывает инфляция?

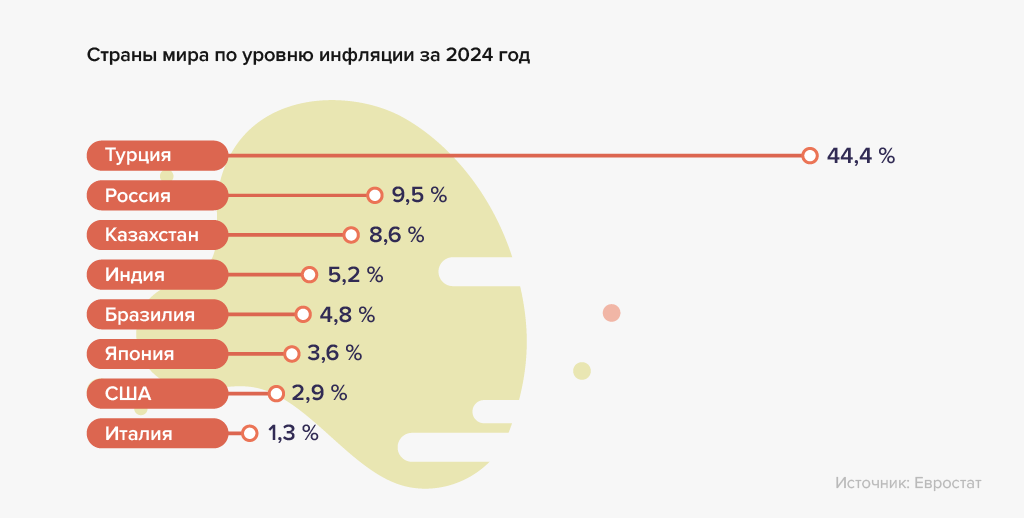

Низкая — такая, которую потребители и предприниматели почти не замечают. И при этом она позволяет экономике развиваться. Страны сами определяют, какой уровень инфляции для них оптимален — как правило, от 1 до 6% в год.

Умеренная — больше целевого для страны уровня, но ненамного. Обычно до 10-15% в год. Такая инфляция опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую.

Высокая (галопирующая) — больше 10-15, но до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке, люди и компании не могут планировать свое будущее. Если инфляция долго сохраняется на этом уровне, она замедляет развитие экономики.

Гиперинфляция — цены растут на сотни и тысячи процентов, в особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн.

В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году — более 2500% в год.

Почему растет инфляция?

Инфляция может расти по многим причинам:

- Увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Например, когда мобильные телефоны стали доступными по цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу подстроиться под высокий спрос: не хватало вышек и свободных частот. Поэтому мобильная связь была очень дорогой. Любой дефицит вызывает резкий рост цен.

Если такой повышенный спрос затрагивает сразу много товаров и услуг, то инфляция ускоряется. Так случается, когда у людей быстро растут доходы и они начинают тратить больше. Или из-за низких ставок по кредитам и депозитам решают не откладывать деньги, а поскорее покупать то, что хочется.

При этом для инфляции важно не просто, как растет спрос, а поспевает ли за ним предложение. К примеру, когда у операторов мобильной связи появляются дополнительные мощности, цены снижаются несмотря на высокий спрос. - Сокращение предложения. Дефицит может возникнуть и по другой причине — если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, прекращения или временной приостановки работы компаний-производителей, действий монополиста на каком-то рынке. Это тоже ускоряет рост цен.

- Ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары, материалы и оборудование дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. Но когда у большинства товаров и услуг есть отечественные аналоги, влияние валютных курсов на рост цен не очень велико.

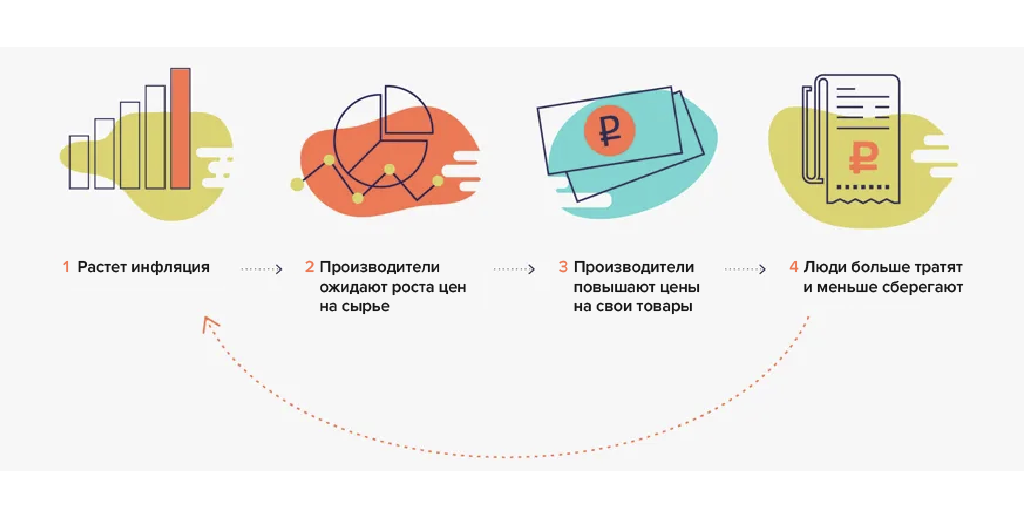

- Высокие инфляционные ожидания. Когда люди ждут, что цены в будущем сильно вырастут, они зачастую меняют свое поведение: запасаются товарами впрок и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра.

Компании в такой ситуации начинают заранее повышать цены на свою продукцию. Например, производитель сыра ждет сильного подорожания молока. Чтобы покрыть свои будущие расходы на закупку сырья, он сразу поднимает стоимость сыра. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг: все ждут роста цен и цены растут именно потому, что люди этого ждут.

Почему высокая инфляция — это плохо?

Высокая инфляция — это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Когда цены растут быстрее, чем доходы, люди могут купить все меньше и меньше товаров и услуг. Становится рискованно делать сбережения на будущее, ведь они тоже могут обесцениться. Поэтому люди принимают очевидные финансовые решения: не откладывают деньги, а тратят их как можно скорее — покупают ценные товары, недвижимость, иностранную валюту.

Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема — разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках долгосрочные кредиты сильно дорожают и предпринимателям становится невыгодно их брать. Кроме того, бизнес просто не может строить планы на месяцы и годы вперед — а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и развития экономики в целом.

Особенно сильно инфляция бьет по бедным людям, которые живут на фиксированные доходы. Ведь у более состоятельных людей есть способы полностью или частично защититься от инфляции — например, получая проценты по вкладам или инвестируя на финансовом рынке. Именно поэтому инфляцию иногда называют налогом на бедных.

Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться.

Почему падение цен — это тоже плохо?

Такое явление называется дефляцией, или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют. А компании из-за этого сворачивают производство и сокращают персонал. Сотрудники теряют работу и доходы, тратят еще меньше. В результате страдают и люди, и бизнес, и экономика в целом.

А нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли и не падали?

Может показаться, что зафиксировать цены на определенном уровне — хорошее решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику приведет к дисбалансу между спросом и предложением. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, магазины — сколько закупать, а в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков.

При замороженных ценах возникнет дефицит, часть товаров придется не покупать, а доставать. Кроме того, товары станут хуже: чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством.

Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство.

Какой должна быть инфляция в России?

Лучший сценарий для экономики — стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволяет планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы — залог развития экономики.

Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный уровень инфляции для России. Он позволяет бизнесу развиваться, а людям — планировать покупки и сберегать, не боясь обесценения своих доходов и сбережений.

Кто и как сдерживает инфляцию?

За денежные процессы в государстве отвечают центральные банки (в нашей стране это Банк России). Центробанки могут управлять инфляцией с помощью инструментов денежно-кредитной политики (ДКП) центробанки могут контролировать инфляцию.

В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%.

В 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели, и в 2017-2020 годах она находилась вблизи тех самых 4%.

В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года после введения зарубежных санкций инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись.

В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку – из-за этого выросли проценты по вкладам. Люди успокоились и решили не тратить деньги, которые сгоряча сняли с депозитов, а вернуть их обратно в банки.

Но как только угроза финстабильности миновала, Центробанк быстро снизил ключевую ставку. Ведь нужно было поддержать спрос в то время, когда экономика адаптировалась к новым внешним условиям.

Однако постепенно спрос набрал обороты, и предложение перестало за ним поспевать. Компаниям стало не хватать производственных мощностей и сотрудников, из-за санкций возникли трудности с поставками сырья и комплектующих. Такая ситуация снова привела к росту инфляции.

Чтобы замедлить подъем цен, нужно притормозить сильно разогнавшийся спрос и дать предложению время к нему подстроиться. Для этого Банк России постепенно поднимал ключевую ставку в 2023-2024 годах. Но придется довольно долго держать ее высокой, чтобы вернуть инфляцию к цели 4%. Планируется, что это произойдет в 2026 году.